古民家 大工さんも悩んでいます。

少しずつ涼しくなってきました。

娘は寝冷えしたのか、ハナを垂らしています。

ちょっと前に紹介させていただきました、古民家改修の物件ですが、着実に進んでおります。

しかしながら、どこを見ても基準となるラインが出ません。

間仕切りを起こすのに、柱・梁などで水平・垂直が取れません。

この柱に合わせれば、こちらの梁では外れてしまう。

同じ梁上にいる束がですが、芯を出すと2寸くらいずれていたり・・・・。

どこを基準にすれば、一番きれいで手間も少ないかを、にらめっこです。

全てが現場合わせ!

大工さんも、悩みます。

昔の棟梁は、うまいこと適材適所に、木配りしたものです。

「木配り」とは、使う構造材をどこに使うのか、化粧材をどういう向きで魅せるのか、、それらを、加工前の製材の段階で決める事です。

安政時代の棟梁が木配りした材料と対峙する、それを生かして空間をより今のニーズに合った形にする。

とても、やりがいのあることです。

現場にいるときに、あることを思い出しました。

自然のものと向き合うには、触れるしかない!

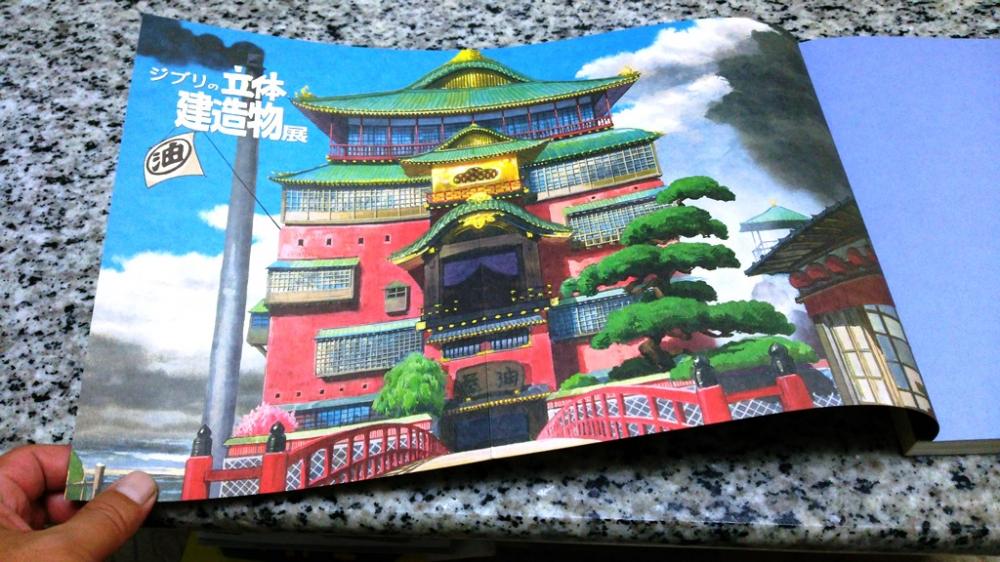

以前、『ジブリの立体建造物』を豊田市美術館に鑑賞しに行ったことを紹介しました。

今まで何気なく見ていたジブリの作品ですが、これからは観方・視点が変わりそうです。

鑑賞してから他のアニメを見た時に、ジブリ作品の徹底した拘りにビックリします。

小さなところもリアリティを求める姿勢、それを表現する手法・効果。

時代背景・生活環境にそくした建造物を、細かなところから勉強して表現することで、登場人物が引き立てられている。

ジブリ作品の中では、建造物の存在が大きく感じます。

『もののけ姫』では、タタラ場で建物をたてている場所で、女性が担いでいる梁の継手仕口が忠実に描かれていることが紹介されていました。

色々な建物を描くために、その時代の間取り・様式、使われる材料・加工の仕方、職人の道具・手順・・・・・。

職人ですね。

より忠実に、それに独創性を加味して、ジブリの世界を魅せる。

やっぱり何事も、視点が大事かなと感じます。

安政時代の棟梁が、どう思ってこんなひん曲がった梁をここに設けたか?

只々、壁をつけないところだったから?

何か見せたい特徴があったのか?

いろいろ考えながら、楽しみます。